画像・心筋症グループ

診療実績

| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |

| 心臓CT | 735 | 804 | 845 | 859 | 893 |

| 心臓MRI | 110 | 118 | 147 | 161 | 158 |

| 心筋シンチ | 328 | 287 | 239 | 206 | 169 |

心臓CTの活用と先駆的解析

当教室は、我が国初の冠動脈CT前向き多施設共同研究(PREDICT、冠動脈CTによる心血管イベント予測能を検討する多施設共同研究)を主導するなど(Yamamoto H, et al. J Cardiovasc Comput Tomogr, 2018)、心臓CTに関する経験と実績は国内有数であると自負しております。経験豊かなメンバーが放射線科と蜜に連携し、質の高い画像解析と読影を実践しています。

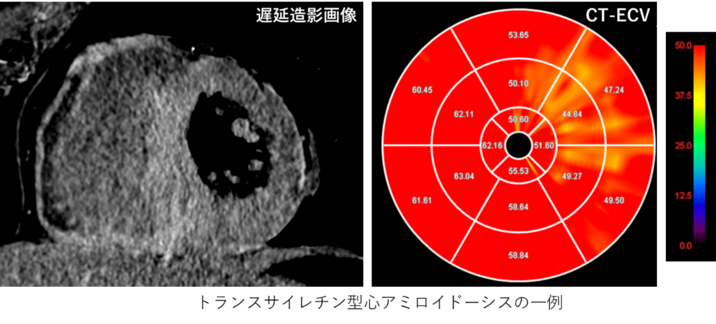

CT画像から冠動脈血流の機能的低下を解析するFFRCTも施行可能です。同様のコンセプトを有する新規画像モダリティーとして、CTデータから流体構造連成解析を用いて仮想的に虚血を評価するシステム(CT-FFR)の信頼性、有用性を解析し、その結果を論文として発表しています(Fujii Y, et al. Heart Vessels, 2023)。最近では、心臓CT遅延造影画像を用いて心筋の細胞外容積分画を算出するCT-ECVの解析を進めており、心アミロイドーシスや大動脈弁狭窄症における心筋性状評価に活用しています(下図)。

MRIを用いた心筋症の病態解析

心臓評価の'One-stop shop'とも評されるMRIは、cine画像による形態・機能評価や従来の遅延造影のみならず、T2信号やT1値 (T1native)、細胞外容積分画(ECV)を駆使することで、心筋症の詳細かつ多彩な病態把握に役立つモダリティーです。当教室は心筋症の診断と評価に心臓MRIを積極的に活用し、撮像から読影までの運用体制を高いレベルで確立しています。

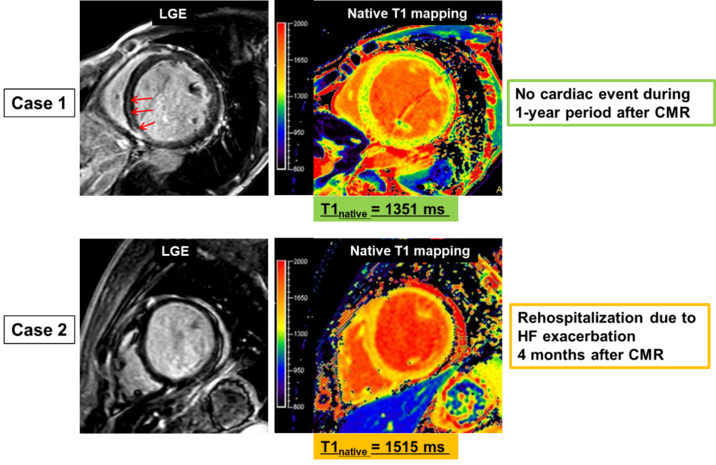

我々はこれまでに、拡張型心筋症のT1nativeが将来的な心機能改善、主要心血管イベント(心臓死、致死性心室性不整脈、心不全入院)を予測する有用な指標となることを発表しています(下図)(Kitagawa T, et al. Int Hear J, 2022)。

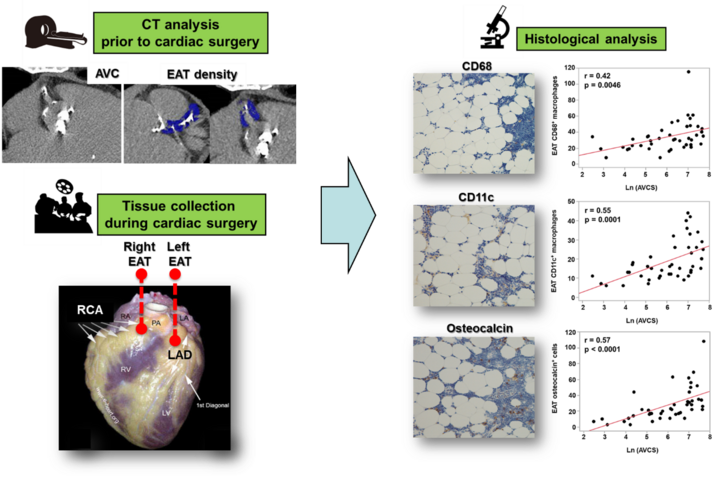

心外膜下脂肪組織(epicardial adipose tissue; EAT)の病的意義

EATは、冠動脈疾患や不整脈、心不全など様々な循環器病との関連性が指摘されていますが、未だにその病的意義や治療ターゲットとしての活用性が確立していない内臓脂肪です。その病原性に着目し、Cardio-metabolic syndromeの新たな疾患概念構築に取り組んできました。

EATの臨床画像とヒトEAT検体の免疫染色、リアルタイムPCR法を用いた解析により、EATが炎症や血管新生、サイトカイン発現を通して冠動脈硬化症の進展に関与する可能性を報告しました(Kitagawa T, et al. Atherosclerosis, 2015; Kitagawa T, et al. J Atheroscler Thromb, 2018; Senoo A, et al. Heart Vessels, 2018; Kitagawa T, et al. J Cardiovasc Comput Tomogr, 2021)。最近では、大動脈弁の石灰化変性に対するEATの病的作用に着目し、EATにおける炎症や骨形成マーカーの発現がCT画像におけるEAT性状(CT値)、大動脈弁石灰化定量と関連することを見出し、発表しました(下図)(Kitagawa T, et al. Circ J 2024)。

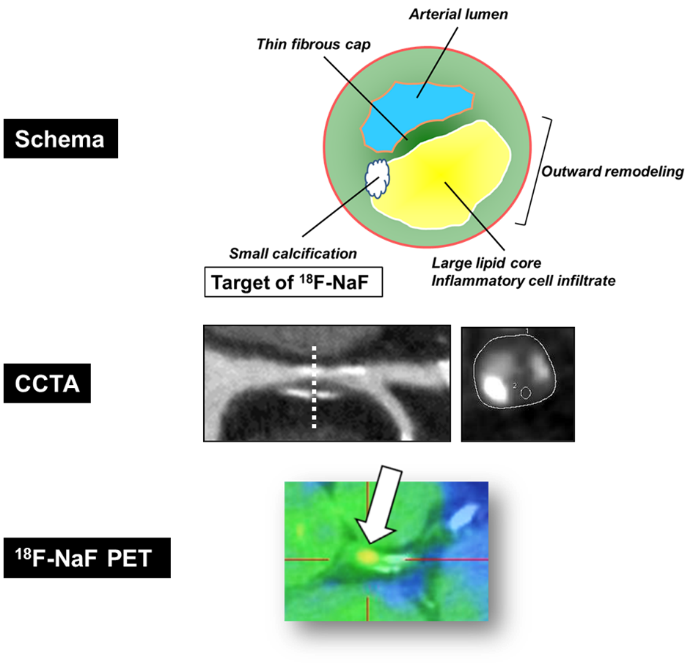

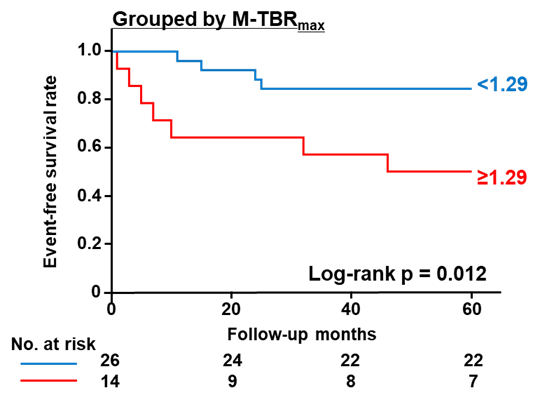

PETを用いた心血管分子イメージング

18F フッ化ナトリウム(NaF) は活性化した石灰化成分を標的化するPETバイオトレーサーであり、不安定な動脈硬化性病変や石灰化病変を特異的に検出できる可能性が指摘されています。我々は、CTにより冠動脈プラークや弁膜石灰化が検出された症例に18F NaF PETを施行し、CT画像所見との対比とPET撮像後の臨床アウトカムの追跡を続けてきました。その結果、冠動脈プラークにおける18F-NaF集積とその予後予測能に関する知見 (下図)(Kitagawa T, et al. Atherosclerosis, 2017; Kitagawa T, et al. J Am Heart Assoc, 2018; Kitagawa T, et al. J Nucl Cardiol, 2023)、大動脈弁石灰化における18F-NaF集積の亢進と経時的な石灰化進展との関連性を報告しました (Nakamoto Y, et al. J Nucl Cardiol, 2019) 。また、冠動脈プラークの18F NaF 集積が近傍EATのCT値上昇(炎症亢進)と相関することから、CTとPETによる包括的なEAT病態イメージングを提唱しました(Kitagawa T, et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging, 2020)。

分子イメージングは次世代の高次画像モダリティーであり、CTなど既存モダリティーとの連携や補完活用について、検討を進めています。

心アミロイドーシスの治療と研究

当院は、トランスサイレチン型心アミロイドーシス(ATTR-CM)治療薬「タファミジス」の導入認定施設(広島県内初の認定、現在は当院含めて県内2施設のみ)となっています。2025年にはATTR-CMの新たな疾患修飾治療薬が新規に市場導入され、タファミジスと同様に導入認定制が敷かれる見込みです。他の医療機関からの相談、紹介を積極的に受け入れ、広島県、中国地方におけるATTR-CMの治療導入とその後の連携に関して先導的役割を果たしています。

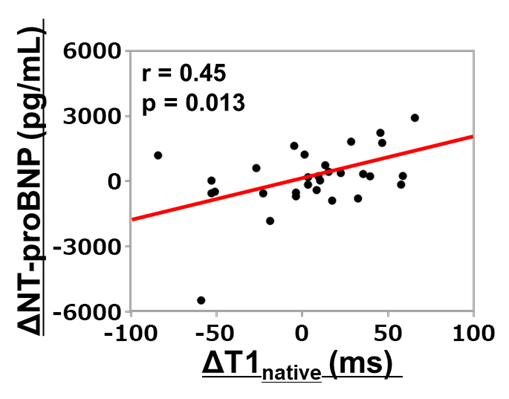

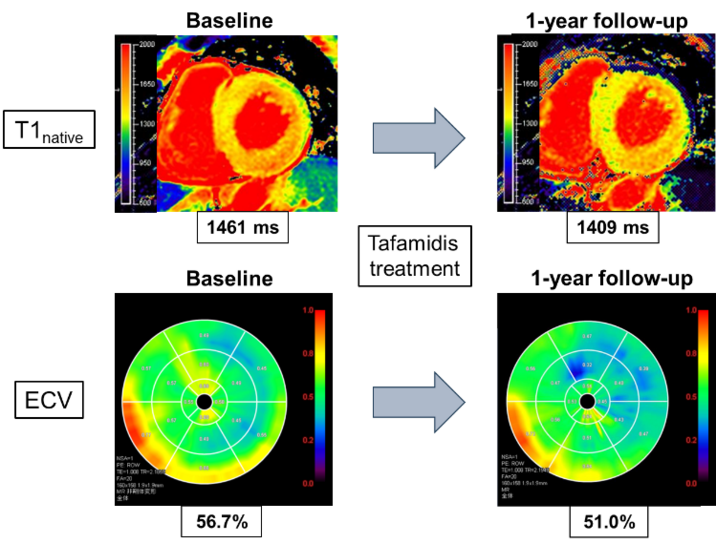

当教室では心臓MRIを活用したATTR-CMの病態評価に関する研究を進めています。T1nativeやECVなどのT1 mapping指標によるATTR-CMの心筋性状評価、タファミジス治療後のT1 mapping指標の変動について論文にまとめ、発表しました(下図)(Ikegami Y, et al. Circ Rep, 2025)。