虚血性心疾患

虚血性心疾患とは、心臓の筋肉に酸素や栄養を供給する冠動脈がさまざまな原因で狭窄や閉塞をする疾患の総称で急性心筋梗塞や狭心症が含まれます。食生活の欧米化により虚血性心疾患は本邦でも増加の一途をたどっています。虚血性心疾患の治療には、薬物療法、冠動脈インターベンション (Percutaneous Coronary Intervention; PCI)、冠動脈バイパス術があります。当グループでは主に薬物療法、PCIを行います。

PCIは学会の認定を受けた経験豊かな循環器専門医、日本心血管インターベンション学会 (CVIT)専門医がチームを形成して施行しています。慢性完全閉塞病変、高度石灰化病変などの複雑病変に対する高度な治療技術も有しています。急性心筋梗塞などの救急疾患も積極的に受け入れており、救命救急センターと連携して治療にあたっています。ほとんどの患者さんはできるだけ低侵襲であるカテーテル治療を希望されます。しかしながら冠動脈の形態や基礎疾患、患者背景をしっかり評価し、冠動脈バイパス術の方が長期的に良いと判断されれば冠動脈バイパス術を勧めさせていただくこともあります。

広島大学病院では週1回心臓血管外科との合同カンファレンスを行い連携を深めています。独善に陥らないようエビデンスに基づいた医療に重点を置き、常にどのような治療が患者さんのBESTになるのかを考えるようにしています。

- 池永寛樹(助教、診療講師、CVIT専門医、心臓血管内視鏡学会認定医)

- 佐田良治(助教)

- 渡邊紀晶(講師、CVIT認定医)

- 東原佑(医科診療医、CVIT専門医)

- 森田裕一(医科診療医、CVIT認定医)

- 中野貴之(医科診療医、CVIT認定医)

- 大澤文乃(クリニカルスタッフ、大学院生、CVIT認定医)

- 重原幹夫(クリニカルスタッフ、大学院生、CVIT認定医)

- 倉石敦史(クリニカルスタッフ、大学院生、CVIT認定医)(国内留学中)

- 小畠啓史(医科診療医、大学院生)

- 吉富勇輝(クリニカルスタッフ、大学院生)

当院はCVIT認定の『研修施設』であり血管造影室では以下の事が可能です。特に心原性ショックに対する心補助デバイスである左室留置型ポンプカテーテル (IMPELLA®)も広島県で初、唯一の認定施設であり (2020年5月現在)、急性心筋梗塞などによる心原性ショックに対し積極的に使用しています。

- VUS (血管内超音波)

- OCT (光干渉断層法)

- 血管内視鏡

- ロータブレーター

- エキシマレーザー

- DCA (方向性冠動脈粥腫切除術)

- IABP (大動脈内バルンパンピング)

- ECMO (経皮的心肺補助)

- 左室留置型ポンプカテーテル (IMPELLA®)

症例実績表 |

||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |

| 冠動脈造影検査 | 572 | 545 | 497 | 474 | 507 | 467 | 487 | 503 | 535 | 520 |

| FFR | 85 | 60 | 31 | 56 | 78 | 106 | 150 | 126 | 136 | 58 |

| 経皮的冠動脈インターベンション | 196 | 188 | 185 | 166 | 163 | 140 | 152 | 133 | 141 | 137 |

| 心筋生検(右室/左室生検) | 8 | 31 | 25 | 26 | 26 | 33 | 54 | 45 | 43 | 49 |

| IABP | 6 | 15 | 21 | 24 | 11 | 17 | 31 | 24 | 33 | 31 |

| VA ECMO | 9 | 13 | 7 | 10 | 12 | 18 | 24 | 28 | 23 | |

| IMPELLA® | 9 | 11 | 10 | 11 | 16 | 5 | ||||

研究紹介

虚血性心疾患の臨床的予後を改善することを目的とし、さまざまな角度から臨床評価、研究を行っています。近年薬剤溶出性ステント (Drug Eluting Stent; DES)の導入により従来のステント治療の弱点であった遠隔期の再狭窄率が劇的に低下しています。しかし周術期の心筋傷害やステント血栓症といった問題が依然として残されています。また急性心筋梗塞 (特にST上昇型急性心筋梗塞)に対するprimary PCIの予後改善効果に疑いの余地はありませんが、安定冠動脈疾患に対するPCIはCOURAGE trial (N Engl J Med 2015;373:1937-46)、ISCHEMIA trial (N Engl J Med 2020;382:1395-407)などの大規模臨床試験において薬物療法と比較し予後改善効果は限定的であるという結果が出ています。その為当グループでは予後改善効果を目的とし、術前の虚血評価、PCIにおける周術期心筋傷害、虚血性心疾患のリスクファクターの管理に重点を置いた研究を行っています。

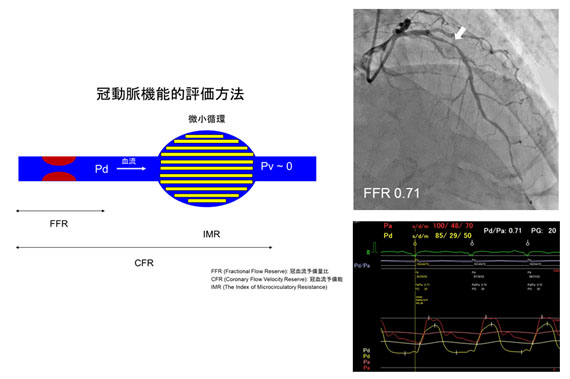

[1] 冠動脈機能的評価

FAME 2 trial (N Engl J Med 2018;379:250-9)で予後改善効果を示した冠血流予備量比 (FFR)を積極的に用いてPCIの適応を判定しています。また生理検査グループや画像診断グループと連携し、負荷心エコーや負荷心電図、心筋シンチグラフィーや冠動脈CTなどさまざまな角度からの虚血評価も行っています。PCIの適応部位は肉眼で見える心外膜血管ですが、微小循環抵抗指数 (IMR)といった冠動脈の微小循環にも着目した研究を行っています。

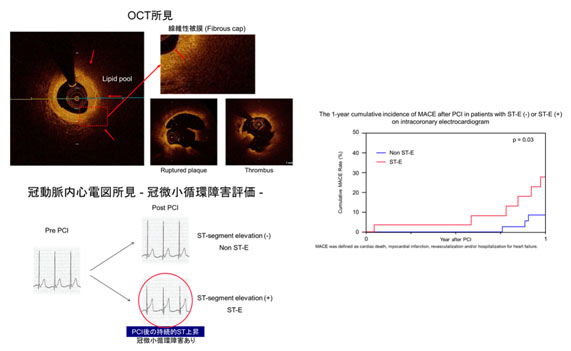

[2] 周術期心筋傷害

PCI周術期に起こる心筋傷害は予後を悪化させることが知られています。その為IVUS、OCT、血管内視鏡といった冠動脈内イメージングを用いて病変のプラーク性状を詳細に評価しています。OCTで評価した冠動脈プラーク性状がPCI後の冠微小循環へ及ぼす影響を冠動脈内心電図を用いて明らかにしました (Ikenaga H. Eur Heart J Cardiovascu Imaging 2018;19:310–318、図)。また血管内視鏡を用いて薬剤溶出性バルンによる薬剤の末梢塞栓に関しても世界で初めて報告しました (Ikenaga H. JACC Cardiovasc Interv. 2015;8(4):e59–62)。

[3] リスクファクター

虚血性心疾患の1次予防、2次予防を目的にさまざまなリスクファクターの研究を行っています。特に酸化LDLに注目し、マロンジアルデヒド修飾LDL (MDA-LDL)と安定冠動脈疾患患者のプラーク性状との関連、予後をIVUS所見から解明しました (Ikenaga H. Circ J. 2016;80(10):2173–82、図)。また、arterial stiffnessの指標であるaugmentation indexは食後に低下することが知られていますが、この反応が糖尿病患者では阻害されていることを糖負荷試験を用いて明らかにしました。(Higaki T. Am J Hypertens. 2016;29(3):357-64.)。基礎分野では高血圧などのリスクファクターと遺伝子との関連を調べる研究を行っています。

[4] 画像診断との連携

当グループでは冠動脈CTや心筋シンチグラフィーを使用した研究も行っています。慢性完全閉塞性病変などにはカテーテル治療を行う際に治療成功率を向上させるモダリティとして冠動脈CTを使用しています。

また冠動脈CTや心筋シンチグラフィーは非侵襲的な検査として広く普及しています。

近年、虚血性心疾患のみならず心不全の増加も大きな問題となっています。心筋シンチグラフィーは心筋虚血評価や予後予測において豊富なエビデンスがありますが、同時に左室の形態や機能を評価する事も出来ます。

当グループでは冠動脈CTや心筋シンチグラフィーを用いて、冠動脈の石灰化とarterial stiffnessの関係 (Watanabe N, Clin Exp Hypertens. 2017;39:355-360、上図)、冠動脈の石灰化と左室拡張機能の関係などの研究を行っています(Nitta K. Int Heart J. 2019;60:554–559、左図、Nitta K. Heart Vessels. 2020;35:86–91、右図)。

[5] 参加中の多施設共同研究

STOPDAPT-2 ACSOPTIVUS study

INVICTUS registry